Aktuelles

18. Juli 2024

2. Juli 2024, 7.15 Uhr – Zwei Schülerinnen begeben sich, begleitet von zwei Lehrkräften, auf eine lange Reise nach Süddeutschland. Ihre Mission: die sechs äußerst kreativ gestalteten Schuhkartons, welche die Lebensgeschichte des 94-jährigen Zeitzeugen Kurt...

18. Juli 2024

Am Mittwoch, den 10. Juli fand an unserer Schule der Spendenlauf für Viva con Agua statt. Dieser stand unter dem Motto “Wasser für Alle, Alle für Wasser” und die gesamte Schulgemeinschaft kam zusammen, um...

18. Juli 2024

Herr Reich informiert kurz und knapp über Aktuelles aus der Schulorganisation.

18. Juli 2024

Die Bismarckschule gratuliert seinen Abiturientinnen und Abiturienten des Jahrgangs! Im Rahmen der Entlassungsfeier am 5. Juli wurden die Zeugnisse der Allgemeinen Hochschulreifen übergeben. Der Schulleiter Herr Reich, die Oberstufenleitung Frau Schwertfeger, die Vorsitzende des SEB,...

14. Juli 2024

Nach unserem erfolgreichen Besuch in Nordspanien (November 23) kamen nun unsere 25 spanischen Austauschschüler aus Olesa de Montserrat nach Elmshorn. Die Schüler wohnten bei ihren Austauschpartnern und Familien und erlebten eine Vielzahl von Aktivitäten,...

5. Juli 2024

Am 10.07.2024 findet der Spendenlauf "Viva con Aqua" an der Bismarckschule statt. Nutzen Sie nach dem Spendenlauf das unten stehende Formular für die Überweisung des Endbetrags. Vielen Dank für Ihre Teilnahme und Spende für...

20. Juni 2024

Am 29 Mai fand unter dem Beisein der 5. und 8 Klassen eine Veranstaltung statt, die sich vielseitig mit dem Thema Fußball auseinandersetzte und in Form einer spannenden Podiumsdiskussion verschiedene Themen und Dimensionen des...

14. Juni 2024

Herr Reich informiert kurz und knapp über Aktuelles aus der Schulorganisation.

6. Juni 2024

Kurt Salomon Maier wurde 1940 in das Gefangenenlager Gursin Frankreich deportiert, ihm gelang von dort die Flucht. Über seine Erlebnisse erzählt der 94-Jährige heute bei Vorträgen – im vergangenen Herbst auch an der Bismarckschule Elmshorn....

28. Mai 2024

China plant seit 2013 eine Seidenstraße mitten durch Asien und der EU. Das Projekt umfasst den Bau und die Modernisierung von Straßen, Eisenbahnen, Häfen, Flughäfen, Pipelines und Telekommunikationsnetzwerken in den beteiligten Ländern. Dies soll...

28. Mai 2024

Sehr geehrte Antragstellerin, sehr geehrter Antragsteller, liebe Eltern, alle anspruchsberechtigten Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz im Kreis Pinneberg, Kreis Stormarn, Kreis Segeberg, Kreis Schleswig-Flensburg, Kreis Dithmarschen und Kreis Herzogtum Lauenburg haben die Möglichkeit über...

10. Mai 2024

Um zur Teilnahme an der Europawahl 2024 zu motivieren, hat das WiPo-Profil Q1d im Rahmen des Profil Seminars an einem Videowettbewerb des Landesbeauftragten für politische Bildung Schleswig-Holsteins teilgenommen. In Gruppen oder alleine wurden dabei einminütige...

25. März 2024

Am Donnerstag, den 14. März 2024 hatte das Wirtschaft und Politik-Profil der Q1d und die 10a die Gelegenheit im Rahmen der Landesinitiative "dialogP" mit nachfolgenden Politikern und Politikerinnen des Schleswig-Holsteiner Landtages zu diskutieren: Birte...

24. März 2024

Zwischen China und Deutschland treten auf politischer Ebene immer wieder Meinungsverschiedenheiten bezogen auf die Einhaltung von Menschenrechten und fehlender Rechtsstaatlichkeit auf. In unserem Podcast diskutieren wir die Frage, inwiefern die Haltung der deutschen Regierung dazu...

18. März 2024

Wie ist die UN organisiert? Was macht eigentlich die Weltorganisation für Meteorologie? Und, wie kommt man an so einen Job? Diese und noch mehr interessante Fragen wurden am Montagnachmittag, 11. März im Englischunterricht des...

24. Februar 2024

Die Unterschiede zwischen der USA und Mexiko könnten größer nicht sein. Im Norden die reiche Supermacht und im Süden der ärmere Nachbar. Trotzdem versuchen die Politiker beider Staaten eine geteilte Verantwortung - insbesondere wegen...

30. Januar 2024

Stimmen zur diesjährigen Berlinfahrt „Ein Unfall, eine offene Tür, viele Verspätungen und trotzdem war die Berlinfahrt eine sehr interessante Erfahrung und ein voller Erfolg. Wir haben viel gelernt und hatten viel Spaß.“ „Hütet euch...

30. Januar 2024

In dieser Folge vom Geo-Podcast wird es um das Getreideabkommen zwischen Russland und der Ukraine gehen. Dieses Abkommen ist aufgrund des Krieges entstanden. Grund für den Abschluss dieses Abkommens ist, dass die Ukraine einer...

28. Januar 2024

Seit dieser Woche können alle Bismarckerinnen und Bismarcker kostenlos gekühltes und gefiltertes Trinkwasser am neuen Wasserspender in der Cafeteria zapfen. Herzlichen Dank geht an den Cafeteria-Verein, der das mit einer großzügigen Spende möglich gemacht...

8. Januar 2024

Herr Reich informiert kurz und knapp über Aktuelles aus der Schulorganisation.

21. Dezember 2023

Herr Reich informiert kurz und knapp über Aktuelles aus der Schulorganisation.

14. November 2023

Am Mittwoch, dem 8. November, fand im Forum der KGSE die diesjährige Start- und Verleihfeier des Internationalen Jugendprogramms statt. Anwesend waren neben den Programmteilnehmenden zahlreiche Eltern, die Schulleiter, die Jugendprogrammteams der teilnehmenden Schulen und...

6. November 2023

Kurze Antwort: mit einem guten Team und mit viel Geduld. Lange Antwort: Man braucht eine Schulleitung, die sich für das Projekt begeistern lässt, eine Firma, bei der man Equipment und Anleitungen bestellen kann, einen Kurs,...

4. November 2023

Am Sonntag, dem 03. September, um 20 Uhr begann unsere Reise nach Südtirol. Nach einer 14- stündigen Fahrt, auf der mitten in der Nacht eine Klasse aus Wolfenbüttel eingestiegen ist, sind wir endlich bei...

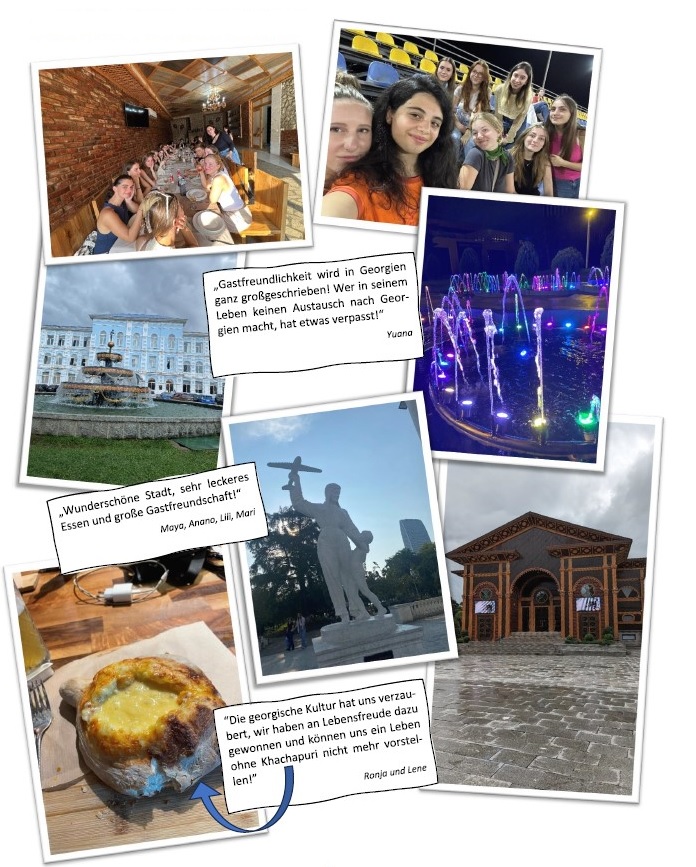

1. November 2023

„Gastfreundlichkeit wird in Georgien ganz großgeschrieben! Wer in sei-nem Leben keinen Austausch nach Georgien macht, hat etwas ver-passt!“

24. Oktober 2023

Am 21.09.23 fand die Veranstaltung „Zu Hause weit weg. Heimat in der Ferne“ mit Lesungen, Erfahrungsberichten und Musik“ im Rahmen von Elmshorn liest statt. An diesem Abend begleitete das neu gegründete Ambient Collective die...

10. Oktober 2023

Anlässlich des Tages der Europäischen Sprachen am 26. September gab es im 6. Jahrgang eine Stunde in einer Sprache nach Wahl, vorgestellt von Lehrkräften und Austauschschülerinnen. Im Angebot waren Dänisch (Herr Pust), Französisch (Frau...

9. Oktober 2023

Kaum hatte das Schuljahr begonnen, war auch beim Internationalen Jugendprogramm schon wieder eine Menge los: Die aktiven Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Jugendprogramms absolvierten ihre Hauptexpeditionen und brachten ihre Dokumentation auf Vordermann, um endlich auf...

28. September 2023

Herr Reich informiert kurz und knapp über Aktuelles aus der Schulorganisation.

25. September 2023

Der Cafeteria-Verein der Bismarckschule hat der Bismarckschule neue Sportgerät gespendet. Die großzügige Spende umfasst 10 neue Startblöcke, 5 Koordinationsleitern, 4 Stoßkugeln und Geräte zur Wurfschulung. „Die alten Startblöcke für die Leichtathletik entsprachen nicht mehr...

7. September 2023

An der Bismarckschule finden jedes Schuljahr spannende AG's statt, an denen ihr teilnehmen könnt. Ladet euch dafür einfach den aktuellen AG-Plan herunter, den ihr unten auf dieser Seite als Download findet. Eine Anmeldung ist...

5. September 2023

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten der Jahrgänge 1970-1973 und 1985-1988,nachdem wir die Coronazeit überstanden haben, möchten wir die Ehrung der silbernen und goldenen Abiturientinnen und Abiturienten nachholen.Hierzu laden wir Sie am 22. September 2023 zu folgenden...

3. Juli 2023

Am Dienstag, dem 6. Juni 23, begann der Schultag für uns um 9 Uhr am Bahnhof Elmshorn. Nach kurzer Verspätung des Zuges ging es für uns mit Bahn und Bus nach Ohlsdorf an den...

3. Juni 2023

Wann lernen wir endlich, wie man lebenswert lebt, wenn die Bahn ständig zu spät kommt? Genau mit dieser Laborfrage hat sich unser DS-Kurs von Frau Gätje aus Q2 ein gutes halbes Jahr lang auseinandergesetzt....

31. Mai 2023

Eine philosophische Perspektive zur Frage „Wie wollen wir in Europa zusammenleben?“ Im Februar/März 2023 haben die Philosophieurse von Tanja Dannenberg und Jeppe Rohlf gemeinsam aktuell politische und gesellschaftliche Themenfelder aus den vier Bereichen „Europa...

26. Mai 2023

Dieses Jahr wurde wieder der Geographie-wettbewerb Diercke WISSEN durchgeführt. Im Februar nahmen 124 Schülerinnen und Schüler der 7. bis 9. Klassen an der Schulrunde teil. Es mussten 20 Aufgaben aus verschiedenen Bereichen der Geographie...

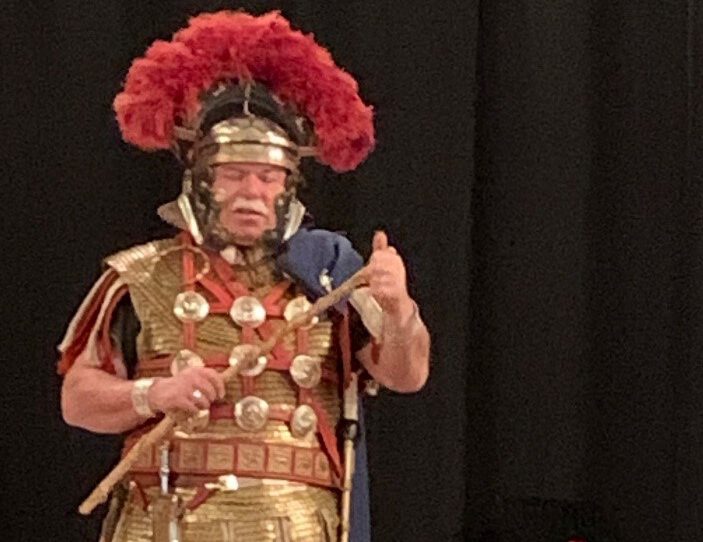

15. Mai 2023

Wie überwindet man 2000 Jahre Zeitunterschied? Wir jedenfalls, die Klassen 7a, 7b, 7c, der Lateinkurs der 8c/f sowie die Magistri und Magistra haben uns mit zwei römischen Soldaten getroffen, die uns von ihrem Leben...

8. Mai 2023

Was auf den ersten Blick in der Anwendung der Begriffe so einfach zu sein scheint, ist bei näherer Betrachtung viel komplexer und nachdenkenswert. Ist die bronzene Reiterstatue des Kaisers Wilhelm I. vor dem Altonaer...

3. Mai 2023

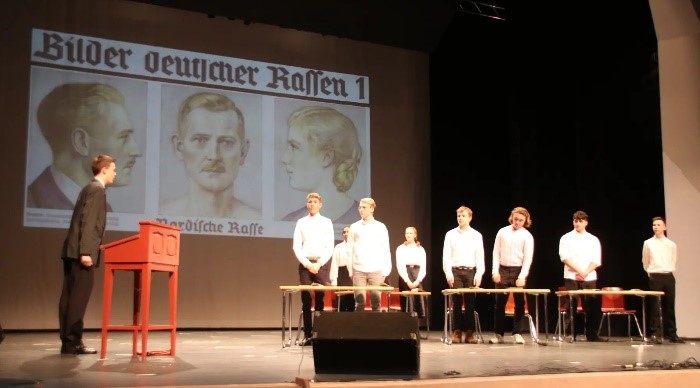

Rassenlehre, Hitlergruß, Luftalarm - dies und noch vieles mehr finden wir in alten Lehrerkonferenz-Protokollen der Bismarckschule. Sie stammen aus der Zeit des Nationalsozialismus. Doch wozu das Ganze? Anlass gibt uns die Gedenkveranstaltung „Gegen das...

29. April 2023

>> Wir waren in Berlin - die Kurzfassung Im Dauerregen Besuchten alle den Bundestag Hörten etliche Vorträge Stellten jede Menge kluger Fragen 83 Schüler und Schülerinnen Erlebten 8 Führungen Begleitet von 4 Lehrkräften Und...

29. April 2023

Wie jedes Jahr am 22. Januar kamen die Franzosen und die Deutschen auf höchster Ebene zusammen, um die Freundschaft beider Völker gebührend zu feiern. Da konnte natürlich - ebenfalls wie jedes Jahr - die...

15. März 2023

Am Donnerstag, den 2. März 2023 konnte die lange ersehnte Verleihfeier zur „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ endlich stattfinden. Die COVID-19-Pandemie hatte eine frühere Auszeichnung lange Zeit verzögert. Mit der Auszeichnung gehört...